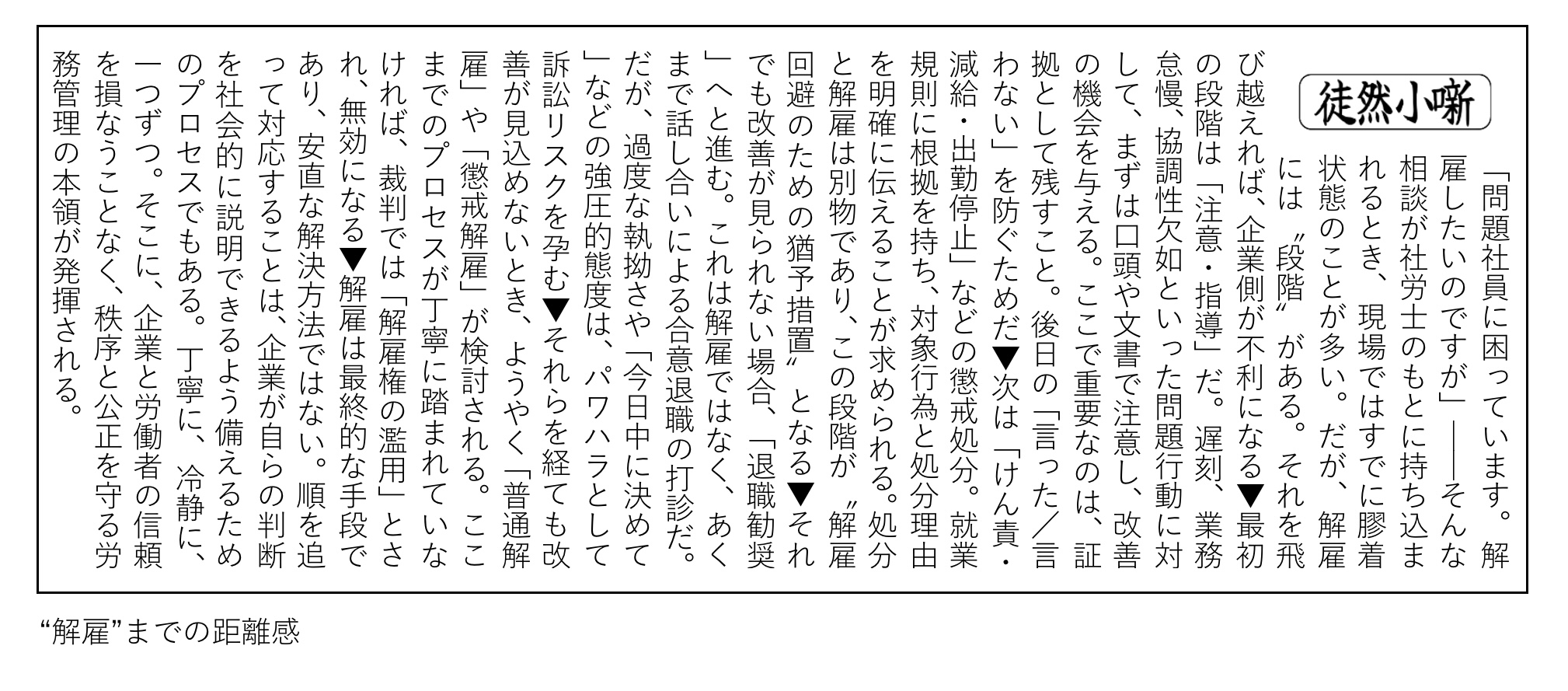

【徒然小噺】“解雇”までの距離感(2025.7.13)

「問題社員に困っています。解雇したいのですが」——そんな相談が社労士のもとに持ち込まれるとき、現場ではすでに膠着状態のことが多い。だが、解雇には〝段階〟がある。それを飛び越えれば、企業側が不利になる▼最初の段階は「注意・指導」だ。遅刻、業務怠慢、協調性欠如といった問題行動に対して、まずは口頭や文書で注意し、改善の機会を与える。ここで重要なのは、証拠として残すこと。後日の「言った/言わない」を防ぐためだ▼次は「けん責・減給・出勤停止」などの懲戒処分。就業規則に根拠を持ち、対象行為と処分理由を明確に伝えることが求められる。処分と解雇は別物であり、この段階が〝解雇回避のための猶予措置〟となる▼それでも改善が見られない場合、「退職勧奨」へと進む。これは解雇ではなく、あくまで話し合いによる合意退職の打診だ。だが、過度な執拗さや「今日中に決めて」などの強圧的態度は、パワハラとして訴訟リスクを孕む▼それらを経ても改善が見込めないとき、ようやく「普通解雇」や「懲戒解雇」が検討される。ここまでのプロセスが丁寧に踏まれていなければ、裁判では「解雇権の濫用」とされ、無効になる▼解雇は最終的な手段であり、安直な解決方法ではない。順を追って対応することは、企業が自らの判断を社会的に説明できるよう備えるためのプロセスでもある。丁寧に、冷静に、一つずつ。そこに、企業と労働者の信頼を損なうことなく、秩序と公正を守る労務管理の本領が発揮される。

※実際に受けた質問や相談に関して向き合った諸々を「新聞コラム形式」で綴りました。

※投稿者:山田留理子(特定社労士)

≪ 【徒然小噺】パート勤務時に発生した年休は、正社員登用後はどう扱われるの? | 【徒然小噺】“取れる”育休、“取らせる”責任 ≫